秋田美大の「辺境芸術」プロジェクト、始まる 「編集」「批評」の必要性を訴え

秋田公立美術大学(秋田市新屋大川町)で6月16日、アートプロジェクト「AKIBI plus 2017」のキックオフイベント「アキビプラストーク」が開かれた。

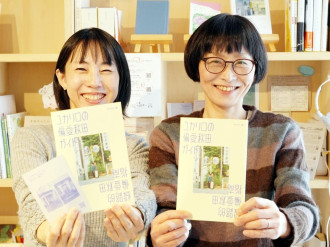

4市町で「AKIBI plus」プロジェクトに取り組むメンバー

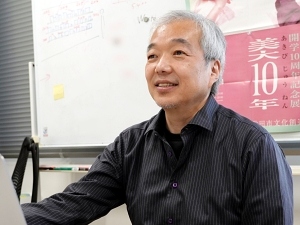

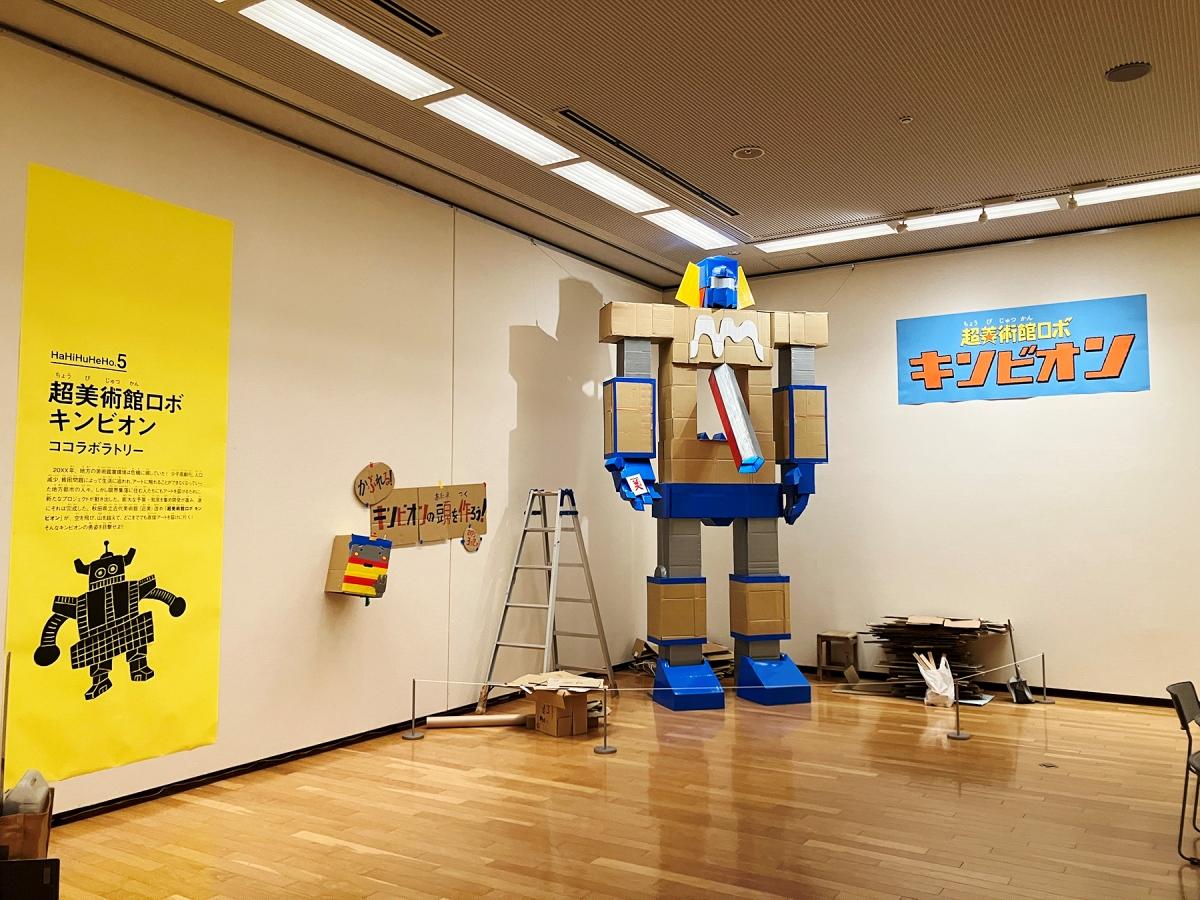

アートマネジメントができる人材の育成などを目的に、同大学の岩井成昭教授のグループが2015年から展開する同事業。3年目を数える今年は、秋田市、男鹿市、五城目町、横手市の4市町を「芸術価値創造拠点」に定め、「辺境芸術編集会議」と題して2018年2月まで展開する。

約60人が参加して開かれたキックオフイベントでは、岩井教授が「編集」の観点から地域と関わることの意味などを紹介。各拠点の担当者が、これまでの活動の紹介と新たな取り組みについてプレゼンテーションを行った。4拠点の取り組みは以下の通り。

情報伝達力や企画力を高めることを目的に、ニュース記事の取材・執筆を実践する講座とゲスト講師を招いたトークイベントを開く「秋田市」。新たな芸能を考えることなどを目的に、国内外で活動するアーティストが影絵と音楽のコラボ作品を滞在制作・発表する「男鹿市」。地域の暮らしや歴史を題材に、考現学と考古学の視点を盛り込んだ事業を展開する「五城目町」。発酵文化が発達した地域特性に着目し、地域にある資源を掛け合わせることに取り組む人材を「地域醸造家」と名付けて作品制作につなげる「横手市」。

イベント後半では、これまで2年間の取り組みをまとめた書籍「辺境芸術最前線」をテキストに用い、同書に寄稿した秋田経済新聞の千葉尚志編集長を交えたトークセッションも行った。

岩井教授が「辺境芸術」の言葉に込めた思いや、美術家と地域の関わり方の変化、「批評を受けることが一般的な美術界ながら、秋田には安心して批評できる場がないこと」などを解説。千葉編集長は「各拠点の取り組みを相互批評的に観察すること」を提案。会場から出された「批評の現場に上がることは重要だが、同じ土俵で批評し合うことの意味は薄いのではないか」「地域が変わる必要はないのでは」「地元の人が地域の魅力を分かっていないのでは」などの意見を受け、トークが交わされた。

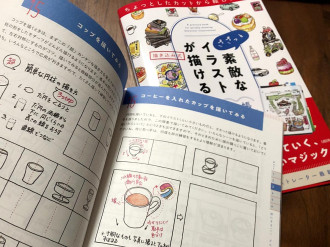

次回は7月13日、東京都品川区で編集プロダクションを経営する宮脇淳さんを講師に招き、「ココラボラトリー」(大町3)で開催予定。開講時間は19時~21時。参加無料。